Le cerveau est l’organe le plus méconnu du corps humain. Il est pourtant celui qui fascine le plus. Comment fonctionne-t-il ? Dévoiler ses mystères peut-il permettre de mieux nous comprendre ? Si la recherche progresse, les sciences cognitives sont encore balbutiantes. “Elles n’ont même pas encore de cadre théorique stabilisé. On parle de sciences préparadigmatiques”, explique Albert Moukheiber, docteur en neurosciences, psychologue clinicien, dans son dernier ouvrage Neuromania (Allary éditions), paru le 5 septembre. Autrement dit, il reste encore beaucoup d’incertitudes. Ce qui permet une multiplication des interprétations possibles sur les résultats des expériences scientifiques et facilite la projection de toutes sortes de croyances, quitte à utiliser les neurosciences à toutes les sauces – et pas toujours à bon escient.

Coachs, auteurs et autres conférenciers en développement personnel invoquent cette discipline à tout va, promettant de “débloquer votre potentiel” ou de “découvrir votre moi caché”. Des promesses souvent mensongères, alerte Albert Moukheiber, qui n’épargnent ni les entreprises qui usent et abusent de “tests cognitifs” infondés scientifiquement, ni les médias qui sursimplifient ou déforment sa discipline. Neuromania se transforme aussi en plaidoyer pour changer notre regard sur la douleur, les maladies mentales et même certaines substances interdites, comme les drogues psychoactives. Cet ouvrage invite, surtout, à mieux comprendre ces sciences passionnantes.

L’Express : Pourquoi avez-vous eu envie d’écrire ce livre : la manipulation des neurosciences, les arnaques, la mauvaise compréhension du grand public de votre discipline ?

Albert Moukheiber : Pour un peu toutes ces raisons. Et parce que les fausses informations sur ce sujet enferment les gens dans des cases, ce qui peut avoir des conséquences néfastes. Si une personne veut devenir ingénieur et passe un “test cognitif” visant à déterminer si elle utilise plutôt son cerveau gauche, soi-disant celui du raisonnement logique et rationnel, ou son cerveau droit, intuitif et émotionnel, et que le résultat indique qu’elle doit s’orienter vers une carrière d’artiste, cela peut avoir un impact, alors que ce découpage est rejeté par la plupart des chercheurs actuels.

D’autres croient encore que leur véritable moi serait caché dans leur cerveau et que le découvrir permettrait d’expliquer leur fonctionnement. Certains sont prêts à dépenser beaucoup de temps et d’argent dans cette quête, alors que notre identité ne fonctionne pas de cette manière. Il est important d’expliquer pourquoi ces concepts sont faux et pourquoi ils foisonnent.

Vous dénoncez en particulier les coachs en développement personnel et autres “experts” qui invoquent les neurosciences pour vendre leurs solutions. En quoi est-ce problématique ?

En tant que psychologue, je reçois de nombreux patients qui veulent savoir qui ils sont. L’introspection est utile, bien sûr, mais si elle a pour but d’arriver à un moment “eurêka” où l’on découvrirait LA réponse, comme s’il était possible de découvrir l’aire du “moi” dans le cerveau, cela peut être frustrant.

Car les recherches suggèrent que notre cerveau transforme des identités distinctes en une identité unifiée qu’on appelle “moi”. Si nous avons évidemment une constance dans certaines facettes de nos personnalités, rien ne nous laisse penser qu’il existerait un vrai moi masqué derrière la multitude des facettes de notre être. Donc lorsque vous partez à la poursuite de votre moi véritable, de ses désirs et aspirations enfouis, vous vous engagez sur un chemin sans fin ni but, puisque celui-ci évolue au fur et à mesure que vous avancez.

Il est beaucoup plus intéressant, riche et stimulant de savoir que la réponse est complexe que de se dire : “Il y a un trésor en moi et je n’arrive pas à le trouver”, ou d’aller de sessions de coaching en thérapies diverses, de tests de personnalité en parcours d’orientation, d’ateliers de yoga en réinventions professionnelles sans jamais réussir à lever ce mystère, puisqu’il n’y en a pas.

Dans votre livre, vous critiquez aussi les médias. Leur mauvais traitement des neurosciences participe selon vous à une confusion sur nos connaissances du cerveau, pourquoi ?

Je prends notamment pour exemple un article de presse intitulé : “Voici ce qu’il se passe dans votre cerveau après un chagrin d’amour”. Il s’appuie sur une étude d’une neuroscientifique menée grâce à des imageries par résonance magnétique fonctionnelle (IRMF), qui permet de mesurer l’activité des différentes zones du cerveau, chez 15 personnes en situation de rupture amoureuse. L’article présente l’étude en faisant croire qu’on a compris l’amour grâce aux imageries du cerveau. Les neurosciences sont bien plus intéressantes que ce type de récit réductionniste, triste et appauvrissant en plus d’être faux. Cela nous éloigne des véritables explications. C’est un peu comme si on voulait comprendre une voiture en regardant uniquement les atomes de carbone qui la composent.

Nous en sommes aux balbutiements de la compréhension du cerveau. Nous avons beaucoup progressé ces dernières années, mais nous partions presque de zéro. Le développement de l’IRMF date des années 1990. Pour l’instant, les études scientifiques se contentent d’être descriptives. C’est déjà bien. Mais aujourd’hui, certains vendent du rêve en faisant passer ces modèles descriptifs pour des explications.

Vous alertez aussi sur l’usage du développement personnel teinté de neurosciences dans le monde de l’entreprise. Que redoutez-vous ?

Cette forme de développement personnel obéit au principe d’individualisation de problèmes collectifs sous couvert de formules ronflantes empruntant au vocabulaire des neurosciences ou de la psychologie. Cela peut mener à des situations où, au lieu de parler du salaire ou des conditions de travail, on propose de faire des exercices de yoga pour se détendre, se relaxer. L’instrumentalisation des neurosciences pour pousser à l’individualisme, vers une sorte de néolibéralisme débridé où le problème serait toujours “en vous”, me gêne. Ma discipline est trop souvent utilisée pour mettre en avant des idéologies politiques.

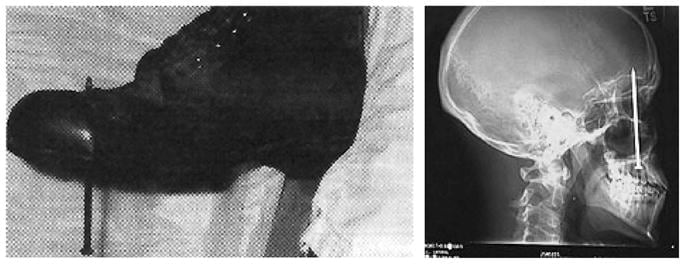

Vous illustrez notamment les mystères qui restent à découvrir avec des travaux sur la douleur. Deux cas cliniques étonnants présentent un ouvrier qui s’est enfoncé un clou dans la chaussure et hurle de douleur, persuadé de s’être transpercé le pied alors que le clou est passé entre ses orteils, et un autre où le patient avait un clou de plusieurs centimètres dans le crâne mais ne s’en rendait pas compte et n’en souffrait pas. Comment est-ce possible ?

Ce que j’essaie d’expliquer dans cette partie, c’est que la douleur est un sens et une émotion en même temps. Pendant longtemps, la croyance générale était que nos sens étaient bottom-up, c’est-à-dire qu’ils percevaient le monde extérieur et remontent l’information au cerveau. En réalité, cela va dans les deux sens, donc aussi top-down. Le cerveau met par exemple en place des processus de prédiction et a une marge de manœuvre sur notre perception. Il y a des processus prédictifs de la douleur, et quand il y a un effet d’anticipation, on peut ressentir une douleur inexistante ou au contraire ne pas la ressentir.

Vous indiquez que des processus similaires expliquent les effets placebo et nocebo, soit le fait de ressentir des symptômes positifs ou négatifs après avoir pris un traitement, alors qu’il ne s’agit par exemple que d’eau salée. Comment cela fonctionne-t-il ?

Il s’agit de l’effet d’attente de notre cerveau, qui va moduler notre organisme en fonction d’un effet attendu. Par exemple, on peut donner une pilule “vide”, dépourvue d’action thérapeutique, mais selon sa forme ou le discours qui accompagne sa prise, les patients peuvent ressentir des effets positifs ou négatifs. Parfois, cet effet peut marcher même si le soignant précise bien qu’il s’agit d’un placebo.

Dans Neuromania, j’illustre l’effet nocebo grâce à une étude sur les vaccins pendant la crise du Covid, dans laquelle des participants ont ressenti des effets indésirables, comme des maux de tête et de la fièvre, des effets secondaires classiques du vaccin alors qu’ils avaient reçu un placebo ! On ne comprend pas encore vraiment comment cela fonctionne. Des pistes d’explications existent, mais le modèle reste à découvrir. Je trouve cela fascinant et fabuleux.

Vous estimez d’ailleurs que la douleur est encore mal prise en charge en France, avec une prescription trop automatique de médicaments par manque de temps. C’est d’ailleurs une critique récurrente des partisans des “thérapies alternatives”, qui accusent la médecine moderne d’être trop froide et trop rapide. Ne tirent-ils pas une partie de leur popularité de cette accusation ?

Oui, il y a un manque d’accompagnement en général. Mais les médecins sont également victimes du système, car eux aussi aimeraient avoir plus de temps pour leurs patients. Prenez les antidépresseurs. Ils peuvent bien sûr se montrer utiles et efficaces, mais leur prescription est parfois automatique parce que les psychiatres n’ont pas le temps d’explorer d’autres prises en charge qui pourraient être tout aussi bénéfiques, mais plus chronophages. Et oui, on blâme souvent les gens qui consultent des naturopathes, des ostéopathes, homéopathes, etc. Ces derniers vendent peut-être du vent, mais aussi de l’attention. Et l’attention peut fonctionner.

Il y a aussi des raisons de se réjouir, notamment grâce à la révolution apportée par l’Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Vous rappelez néanmoins que cet outil n’est pas suffisamment puissant pour tout expliquer. Quelle technologie faudrait-il avoir pour mieux comprendre notre encéphale ?

Aujourd’hui, regarder le cerveau avec des IRMF, c’est un peu comme photographier la Terre depuis la Lune et tenter de comprendre l’architecture de Paris et les mouvements de ses habitants… Nous avons besoin d’une meilleure résolution. Ce qui nous aiderait encore plus, ce serait de posséder des IRM portables, une technologie qui n’est pas encore à l’ordre du jour. Car on le sait, le fonctionnement du cerveau est dépendant du contexte dans lequel on se trouve. Or les IRM sont toutes pratiquées à l’hôpital, avec un patient allongé. Le cerveau n’est donc pas dans son environnement naturel.

Il y a aussi des problèmes méthodologiques, comme le montre une étude publiée en 2017 par deux neuroscientifiques qui tentaient de comprendre le fonctionnement d’un microprocesseur avec les outils de la recherche neuroscientifique. Le processeur étudié était, évidemment, beaucoup plus simple qu’un cerveau. Pourtant, la conclusion des chercheurs est limpide : la grande quantité de données obtenues à propos de cette puce ne leur a pas permis de progresser significativement dans la compréhension de son fonctionnement. En clair, nous avons un problème de méthode d’investigation. Les chercheurs y travaillent, mais en attendant, on ne peut pas promettre des miracles.

Vous introduisez des citations à chaque chapitre. Mais dans le troisième, il s’agit d’un simple smiley : ¯\_(ツ)_/¯. Que signifie-t-il ?

Il s’agit d’une blague redondante que je me fais à moi-même. J’ai d’ailleurs ce smiley en tatouage. Il s’agit d’un personnage connu d’Internet : le “shrug” (NDLR : haussement d’épaules en anglais). Il représente une sorte de philosophie de vie disant : “OK, on ne sait pas, on verra bien”. Dans ce chapitre, c’est une manière de dire : “Nous sommes très loin de résoudre tous les problèmes, mais on fait comme on peut”. Ce n’est pas si grave de ne pas tout savoir, c’est même plutôt stimulant, car cela signifie qu’il y a encore plein de choses à découvrir.

J’ai l’impression que beaucoup de gens pensent que la science a déjà répondu à tout. C’est faux, il reste encore tout un continent à découvrir. Cela peut paraître prétentieux, mais j’aimerais que les jeunes qui me lisent puissent se dire : “Il y a plein d’inconnues, j’ai envie de me lancer !”.

Source