Il y a d’un côté la glaciation des relations diplomatiques. Les coups de menton politiques, l’escalade des rétorsions économiques. Et puis, la réalité crue et mouvante des affaires. Le business est une matière molle, perméable aux chauds-froids de la géopolitique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le cours du commerce entre la France et la Russie ne s’est jamais vraiment tari. Si le fleuve des grands contrats est à sec, reste la multitude des petits ruisseaux qui coulent jusqu’à la mer. Le port de La Rochelle, l’une des plus grandes infrastructures céréalières de l’Hexagone, incarne à merveille cette zone grise, où, de façon tout à fait légale, le pragmatisme économique l’emporte sur la roideur des discours officiels.

Tous les jours, de gigantesques vraquiers patientent sagement à l’horizon, attendant l’ordre pour approcher et longer le terminal pétrolier, pénétrer dans l’anse Saint-Marc puis accoster le long du vaste quai Lombard. Là, le ballet acrobatique des grues peut commencer. Il faut charger et décharger, avaler et recracher, vider et remplir les immenses silos. Blé, maïs, orge, soja… Depuis mars 2022, rien n’a vraiment changé. Sinon qu’un peu plus de navires battant pavillon russe entrent dans le port, les cales pleines d’engrais. Des fertilisants azotés, phosphatés, de la potasse, de l’urée, des milliers de tonnes de produits chimiques aux noms barbares, NKP, KP, fabriqués dans les usines russes. Des tonnes de granulés qui seront ensuite conditionnés dans des sacs de 600 kilos et finiront leur vie, épandus, sur les riches plaines céréalières de la Beauce ou de la Champagne.

Combien de vraquiers russes en plus chaque mois à La Rochelle ? “Il n’y a rien d’illicite, on ne contourne aucune sanction”, répond sèchement Sarah Boursier, la porte-parole du port de commerce. Nous n’en saurons pas plus. Même parole verrouillée au port de Rouen ou à celui de Bayonne. Difficile d’admettre que la France, ce géant agricole, vit aujourd’hui sous perfusion d’engrais russes. On se contentera, pour illustrer le phénomène, des chiffres bruts d’importations recueillis par les services des douanes. Depuis le déclenchement de la guerre voilà deux ans et demi, les achats français d’engrais en provenance de Russie ont progressé de 86 %, toutes catégories confondues : 402 000 tonnes en 2021 ; 750 000 tonnes en 2023. “Et la réalité est sans doute plus proche du million de tonnes si on ajoute les engrais arrivés dans les ports belges et qui traversent tranquillement la frontière tous les jours”, pointe Jacques Fourmanoir, le vice-président de l’Unifa, l’Union française des producteurs d’engrais et de fertilisants. Cette année, le flux aurait même encore grossi. Une situation inquiétante, souffle-t-on à la FNSEA, le premier syndicat agricole.

“Nous sommes en train de nous mettre dans la main du Kremlin”

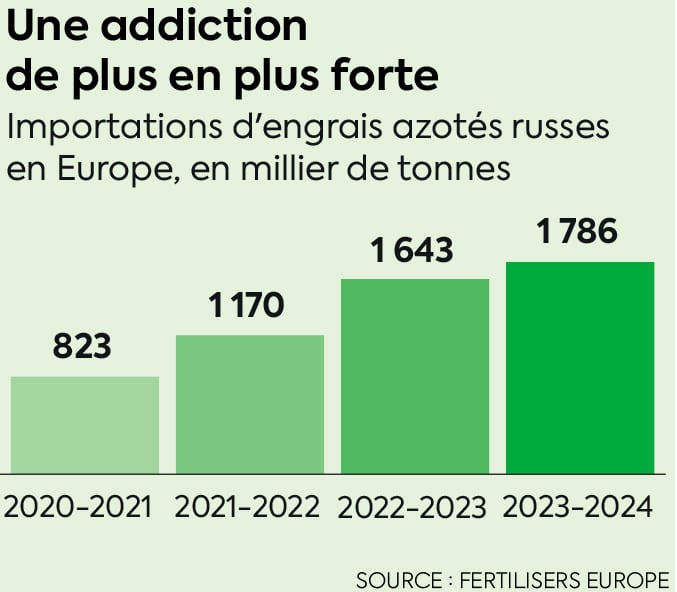

Au niveau européen, la conquête russe est encore plus significative : un bond de 115 % depuis le début de la guerre, si bien que la part des “intrants” russes dans le total des engrais consommés par les agriculteurs européens atteindrait aujourd’hui 30 %… contre 20 % seulement il y a deux ans et demi. Des matières premières essentielles aux grandes cultures, défend le lobby européen des engrais. Sans elles, les rendements chuteraient de près d’un tiers ; voire de la moitié sur certains sols et pour certaines céréales. 1 tonne de blé européen sur 7 serait aujourd’hui cultivée grâce à des fertilisants russes. “Depuis le Covid et le choc de la guerre en Ukraine, on n’a que le mot ‘souveraineté’ à la bouche. Et pourtant, tranquillement, nous sommes en train de nous mettre dans la main de Moscou et du Kremlin”, s’agace Antoine Hoxha, le président de Fertilizers Europe, le syndicat continental des producteurs d’engrais. Comme si nous n’avions rien retenu de l’affaire du gaz. Comme si nous passions tranquillement d’une dépendance à une autre. “Cette ère où l’Europe achetait son énergie et ses engrais à la Russie […] est révolue”, glissait pourtant Emmanuel Macron, le 25 avril, lors de son discours sur l’Europe à la Sorbonne. Curieux déni de réalité. Collectivement, les pays européens ont préféré le froid à la faim. Jamais les denrées alimentaires et notamment les engrais n’ont été inscrits par l’Union européenne sur la liste des produits sous sanctions.

Les raisons de ce raz de marée s’expliquent aussi par des raisons de porte-monnaie. Les engrais azotés – les plus utilisés par les agriculteurs – sont produits essentiellement à partir d’ammoniac obtenu grâce à du gaz naturel dont le prix représente près de 80 % de la tonne d’ammoniac. En bout de course, dans une tonne d’engrais, le prix du gaz pèse pour quasiment les deux tiers. Or du gaz, la Russie en a à revendre, à des tarifs ultracompétitifs pour ses fabricants nationaux. Plus encore depuis que les Européens ont décidé de réduire drastiquement leurs achats. “Les groupes russes ont des coûts de production qu’on ne pourra jamais atteindre”, observe, déconfit, Renaud Bernardi, le directeur général de la filière française de LAT Nitrogen, le deuxième producteur européen d’engrais. Alors, depuis le début de la guerre en Ukraine, les usines européennes ont réduit leurs cadences, certaines ont carrément fermé. Comme celle de Yara International près de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) qui a baissé définitivement le rideau au printemps. “Nous sommes dans un état d’urgence absolue, s’inquiète Nicolas Broutin, le président de Yara France. En Europe, nous avons les coûts de production les plus élevés au monde.”

Conséquence d’une stratégie mûrement réfléchie, les groupes russes débarquent leurs granulés dans les ports européens à des tarifs inférieurs de 10 à 15 %. Ils trouvent preneurs dans la foulée. L’Union européenne a certes imposé des droits de douane sur tous les engrais étrangers et des taxes antidumping sur les produits russes – et aussi américains – pour protéger les entreprises européennes. Mais l’arsenal est insuffisant pour combler l’écart. A ce jeu, les Russes ont une longueur d’avance, impossible à rattraper. “Cette année, nous avons dû à certains moments stopper des chaînes de production car nous n’avions pas assez de demande au prix auquel nous sommes contraints de valoriser nos engrais”, poursuit Renaud Bernardi.

“C’est comme si on finançait l’effort de guerre de Poutine”

Les agriculteurs, eux, regardent passer les trains, obligés de payer rubis sur ongle une matière première essentielle à leur survie. C’est une longue cavalcade. Les tonnes de granulés passent de main en main, des industriels russes aux négociants européens, puis aux centrales d’achats des grandes coopératives qui les revendent aux plus petites coopératives et en bout de chaîne aux céréaliers. Ces derniers font leurs comptes. En ce début d’automne, ils ne sont pas bons. Récolte en chute libre, prix du blé au plancher. Damien Brunelle, un céréalier installé depuis 1998 sur une centaine d’hectares près de Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France, table sur une dégringolade de près de 20 % de son chiffre d’affaires cette année. “Le problème, c’est qu’on est pris en tenaille. D’un côté, les Russes nous appâtent avec leurs engrais et, de l’autre, les Ukrainiens nous piquent des marchés avec leur blé qu’ils font pousser quasiment deux fois moins cher que nous. Je suis dégoûté”, lâche ce quinqua. Une colère sourde qui pousse certains agriculteurs à se voir comme les dindons d’une farce qui les dépasse. “En fait, c’est comme si on finançait l’effort de guerre de Poutine”, commente, désabusé, le patron d’un groupe spécialisé dans les fertilisants.

Ses concurrents russes, et notamment les deux géants, EuroChem et PhosAgro, eux, se frottent les mains. Leur prospérité ruisselle sur leurs propriétaires : Andrey Melnichenko, pour EuroChem, et Andrey Guryev pour PhosAgro, deux milliardaires placés sous sanctions dès le début de l’invasion de l’Ukraine en raison de leur proximité avec le Kremlin. L’un et l’autre ont démissionné de leur poste de patron opérationnel, sans céder pour autant leur entreprise. Dans une interview vidéo disponible sur le site d’EuroChem et réalisée au Salvador par le journaliste américain adepte des thèses conspirationnistes Tucker Carlson, on voit Melnichenko se plaindre du gel de ses biens. Au printemps 2022, les autorités italiennes ont en effet saisi son joujou, un trois-mâts de 119 mètres de longueur, estimé à près de 250 millions de dollars. Il peut pourtant dormir tranquille. Classé au 103e rang des plus grandes fortunes mondiales par le magazine américain Forbes, il a vu sa richesse grimper de 11 milliards de dollars en 2022 à 21 milliards deux ans plus tard. Un destin identique pour Andrey Guryev, qui détient avec sa famille près la moitié de PhosAgro. Propriétaire de Witanhurst, le plus grand manoir londonien après Buckingham Palace, il pointe à la 263e place mondiale dans le classement Forbes et sa fortune a quasiment doublé au cours des deux dernières années.

En France, ce groupe russe a toujours pignon sur rue. Mais par un tour de passe-passe, PhosAgros s’est métamorphosé en Purefert, une entreprise installée près de Bayonne et chargée de commercialiser les engrais de PhosAgros, notamment. “Nous n’avons plus aucun lien capitalistique avec PhosAgro depuis l’opération spéciale ou la guerre en Ukraine, appelez-la comme vous voulez. Et si les engrais russes se vendent bien, c’est qu’ils sont sans doute de meilleure qualité que leurs concurrents européens”, nous répond un responsable de l’entreprise. Impossible, cependant, de connaître l’identité du nouvel actionnaire. Tout juste découvre-t-on que la maison mère de Purefert est domiciliée à Limassol, à Chypre, l’arrière-cour du business russe en Europe, et que les comptes financiers de l’année 2023 ont été approuvés par Elena Pugachevskaya Christodoulou, “agissant en qualité d’associé unique et présidente de la société Purefert”. Derrière ce prête-nom, l’opacité de la cuisine chypriote. Si la famille Guryev n’est officiellement plus aux commandes de l’entreprise, elle n’a pas quitté la partie. En juin dernier, le fils d’Andrey a été élu pour la cinquième fois consécutive à la tête du syndicat des fabricants russes d’engrais. Dans la presse moscovite, il détaille les ambitions du pays, affichant un objectif de production de 70 millions de tonnes d’ici cinq ans contre 58 millions cette année, déjà une année record. “Leur stratégie est claire : continuer à nous affaiblir en prenant des parts de marché tout en augmentant fortement les capacités de production de leurs usines en Russie. D’une façon ou d’une autre, Moscou va continuer à nous exporter son gaz, mais sous une autre forme”, résume Jacques Fourmanoir.

Vers des engrais verts

Comment alors se désintoxiquer et casser le fil de la dépendance ? A court terme, en diversifiant les sources d’approvisionnement. Tous les engrais en provenance de l’étranger sont taxés par des droits de douane pouvant aller jusqu’à 6,5 %. “Il suffirait de les supprimer pour certains pays, comme le Maroc, l’Egypte, l’Algérie ou les Etats-Unis, de façon à diluer la part de marché russe”, propose Yohan Merieau, le directeur général de FertiLine, la filiale engrais d’InVivo. A plus long terme, en produisant vert et européen, répondent d’autres qui se sont lancés dans la décarbonation de leurs installations. En clair, plus question d’accepter demain du gaz étranger pour fabriquer des engrais azotés mais uniquement de l’électricité.

InVivo, la plus grosse structure coopérative en France, qui pèse à elle seule près de 20 % du marché, a mitonné son propre projet. Objectif ? Une capacité de production de près de 500 000 tonnes de fertilisants verts made in France. Problème : il faut 2 térawatts d’électricité pour la faire tourner. “Les engrais bas carbone vont nécessiter une montée en puissance considérable des installations électriques”, anticipe Yohan Merieau. Une conversion qui inquiète les agriculteurs. “A quels prix ces nouveaux engrais verts vont-ils arriver sur le marché ? Nous, on ne peut pas acheter à n’importe quel tarif”, soupire Damien Brunelle. Quand la quête de souveraineté se fracasse sur l’autel de la compétitivité.

Source