Continuer à servir l’Etat. Coûte que coûte. Continuer à chiffrer, évaluer, échafauder des scénarios, faire tourner des modèles mathématiques bourrés d’équations. Continuer, oui, mais pour quoi ? Et pour qui ? Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale et le brouillard politique du second tour des législatives, la direction du Budget à Bercy n’a pas chômé. Une armée de l’ombre muette et docile. Cheville ouvrière d’une œuvre indispensable au bon fonctionnement de la nation : la construction du budget pour l’année qui vient. Sans budget, pas d’Etat. Sans budget, pas de services publics, d’écoles, d’hôpitaux. Pas de policiers, de juges, de militaires. Sans budget, le chaos.

Quels que soient sa couleur politique ou son métissage – grande coalition républicaine ou équipe resserrée d’experts affûtés -, la préparation de la loi de finances sera LE chantier prioritaire du prochain exécutif. Un travail ingrat, technique mais politiquement explosif. Un exercice d’équilibriste entre des promesses de campagne souvent fantaisistes, des contraintes européennes, la réalité de la situation budgétaire du pays et la fragilité des équilibres à l’Assemblée nationale. Sauf qu’avec le big bang politique, la mécanique bien huilée a été totalement détraquée.

Tout avait pourtant bien débuté. Comme chaque année, dès la fin du printemps, les quelque 200 agents de la direction du Budget s’étaient déjà attaqués à l’écriture de la future loi de finances. Les “conférences budgétaires”, appellation ronflante pour décrire les réunions de travail entre les différents ministères et le ministre chargé des Comptes publics, Thomas Cazenave, avaient même commencé, tournant comme d’ordinaire aux discussions de marchands de tapis pour s’entendre sur le plafond de crédit de l’année qui suit. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, et Stanislas Guerini, celui de la Fonction publique, étaient déjà passés à la moulinette. Et puis patatras, tout s’est arrêté le lundi 10 juin. “Pourquoi continuer puisque tout est parti en sucette”, confie aujourd’hui une ministre très occupée à préparer son arrivée à l’Assemblée nationale.

Des “lettres-plafonds” non signées

“Je ne suis pas en tongs au bord de la plage”, rétorquait encore récemment Bruno Le Maire lors d’une réunion avec les journalistes. Avant de lâcher définitivement le gouvernail, le capitaine de Bercy depuis 2017 s’attache à lustrer son bilan. 1 000 milliards de dettes en plus sous l’ère Le Maire ? Un chiffre absurde qui ne voudrait rien dire : la dette n’a de sens que par rapport à la richesse créée chaque année. Avec cette grille de lecture, la dérive ne serait que de… 353 milliards d’euros. Une grosse somme, certes, mais une broutille au regard des deux crises historiques – le Covid et le choc inflationniste lié à la guerre en Ukraine – que la France a traversées ces dernières années, soutient le ministre. Surtout, Bruno Le Maire veut laisser des comptes propres, à défaut d’être au carré, faire taire les rumeurs sur d’éventuels trous masqués, et montrer qu’il peut ramener comme prévu le déficit public à 5,1 % du PIB à la fin de l’année, contre 5,5 % l’an passé.

Pour cela, en plus des 10 milliards de crédits gelés au printemps, de l’augmentation de la franchise sur les médicaments, de l’accroissement de la taxe portant sur la consommation électrique, il promet encore 10 milliards d’économies sur 2024, dont 5 sur les seules dépenses de l’Etat. Mais quid de 2025 ? Le travail technique continue, répond-on dans l’entourage du ministre. Comprendre, tout le travail autour du cadrage macro-économique, les prévisions de croissance, d’inflation, qui permettront d’établir des projections de recettes fiscales pour 2025. A condition, évidemment, que les taux d’imposition restent inchangés. Les fameuses “lettres-plafonds”, qui gravent dans le marbre les crédits de chaque ministère, ont bien été rédigées mais le ministre ne les signera pas. A la nouvelle équipe de mettre en musique ces promesses et choix politiques.

Trois scénarios de crise

Sauf que le temps presse. Un tic-tac infernal guidé par la loi d’airain de la Constitution et nos engagements européens. Le 20 septembre, Paris doit envoyer à la Commission de Bruxelles son nouveau programme pluriannuel de finances publiques. Puis, le projet de loi de finances pour 2025 doit être déposé au Parlement au plus tard le mardi 2 octobre et adopté avant le 31 décembre. S’ouvre dès le dépôt du texte, une période de soixante-dix jours pendant laquelle les deux assemblées – d’abord le Palais Bourbon, puis le Sénat – peuvent amender les textes, biffer certains articles, voter ou retoquer certaines dispositions. Un torrent d’amendements à étudier. Ensuite, c’est le retour à l’Assemblée nationale – la fameuse navette parlementaire – avec le passage en commission mixte paritaire où les derniers arbitrages sont négociés. Enfin, à partir de la mi-novembre, un vote du budget en deuxième lecture, d’abord sur le volet des dépenses puis sur celui des recettes. Voilà pour la théorie. Sauf que pendant ces soixante-dix jours, tout est possible et le destin de la France peut basculer à chaque instant.

Le futur gouvernement voudra-t-il passer en force avec le joker du 49-3 comme Elisabeth Borne l’a fait l’an passé ? Problème, il s’expose alors à une motion de censure qui, compte tenu de l’étroitesse des équilibres à l’Assemblée, risque de le faire tomber. Deuxième scénario, l’enlisement des travaux parlementaires et le dépassement du délai des soixante-dix jours sans vote : “Le gouvernement pourrait alors sortir la carte des ordonnances prévue par l’article 47 de la Constitution pour adopter le budget. Mais une telle action aboutirait à une crise politique et institutionnelle sans précédent et elle n’a, de fait, jamais été utilisée”, décortique Jean-Pierre Camby, professeur de droit à l’université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines et ancien administrateur à l’Assemblée nationale.

Troisième scénario, celui d’un vote négatif à l’Assemblée à l’issue des soixante-dix jours. Le gouvernement n’aurait alors pas le temps de réécrire une nouvelle copie, compte tenu des délais incompressibles, et il pourrait demander au Parlement de faire voter une loi l’autorisant à lever l’impôt pour permettre “la continuité de la vie nationale”. Les dépenses, elles, seraient simplement reconduites, copie conforme de celles de 2024. Par deux fois, dans l’histoire de la Ve République, on a observé un tel tour de passe-passe : en 1962, quand le gouvernement Pompidou fit l’objet en octobre d’une motion de censure, et en 1979, lorsque le projet de Budget de Raymond Barre fut retoqué par le Conseil constitutionnel.

Une cure pendant sept ans ?

Un automne sous très haute tension s’annonce donc, sous l’œil scrutateur de nos voisins européens. “L’Allemagne sait à quel point les coalitions sont fragiles, et Berlin n’a aucun intérêt à déclencher une confrontation”, se rassure Maxime Darmet, chef économiste France d’Allianz Trade. L’Allemagne, oui, mais les autres frugaux, les Pays-Bas, l’Autriche, la Finlande et toute une kyrielle de petits pays passablement agacés du privilège indu accordé depuis des années à Paris ? La nouvelle Commission, elle, voudra peut-être aussi marquer son territoire et montrer que les nouvelles règles budgétaires dont l’Europe s’est dotée, et que la France a largement poussées, ne sont pas que de papier. Certes, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont longtemps été sur la même ligne mais la présidente de la Commission européenne doit son deuxième mandat davantage au soutien de la droite allemande, très sourcilleuse de l’utilisation des deniers publics, et du PPE qu’aux coups de pouce du président français. “Le Conseil européen, c’est le repas des grands fauves et Macron est clairement fragilisé”, commente un ponte de la Commission.

Placé en procédure de déficit excessif, Paris doit théoriquement proposer un chemin crédible de redressement des finances publiques assorti d’un plan de réduction des dépenses. Combien ? Et durant combien d’années ? La France pourrait ainsi demander à la Commission européenne un délai de grâce pour étaler sa “cure d’amaigrissement” sur sept années, et non pas quatre comme précisé dans les nouvelles règles du jeu. Sept ans, justement, le délai idoine pour trouver 110 milliards d’euros d’économies, réduire le déficit, stabiliser le ratio d’endettement public et surtout ne pas trop casser la croissance, d’après une étude du Conseil d’analyse stratégique à paraître prochainement. “Le problème, c’est que pendant la campagne législative éclair, on n’a parlé que de dépenses mais jamais d’économies. Au sein du Nouveau Front populaire, tout le monde sait qu’il faudra décevoir les électeurs, mais personne n’ose l’admettre”, observe l’un des auteurs de l’étude, l’économiste Thomas Philippon, professeur à l’université de New York. Qui osera sortir du déni en premier ?

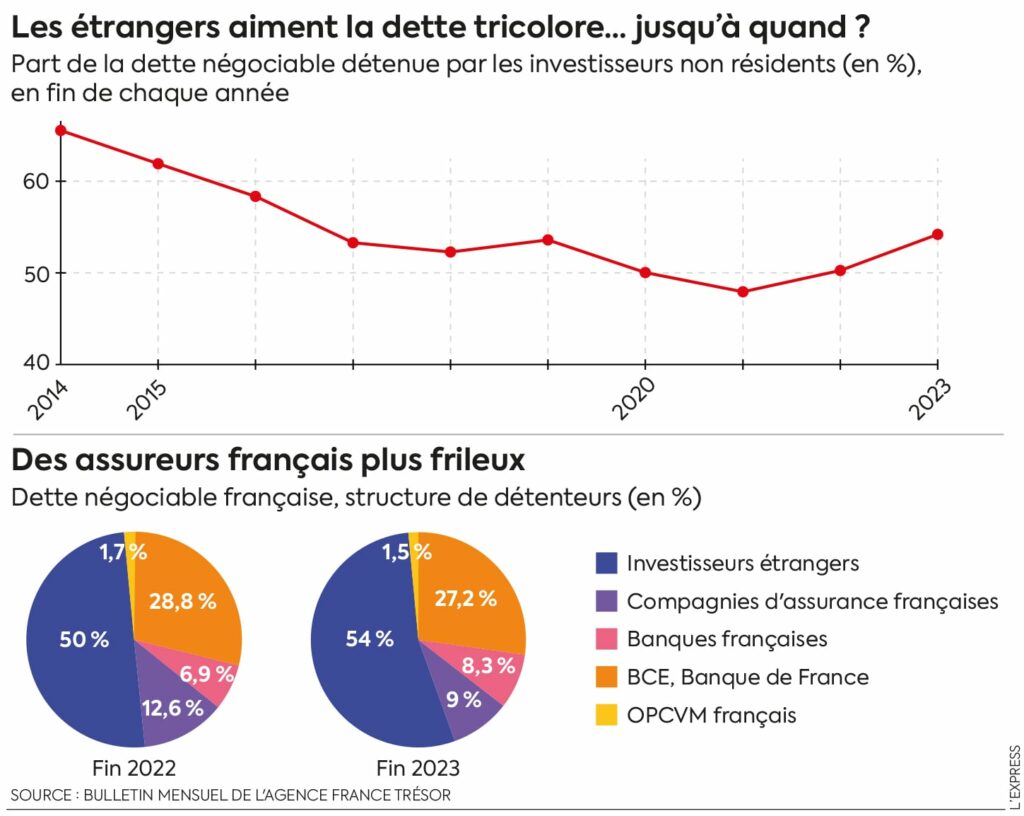

La dette privée a aussi explosé

Une période très instable s’ouvre donc. Or, les investisseurs internationaux, des compagnies d’assurance, des fonds de pensions, pour beaucoup européens mais aussi américains, japonais, singapouriens, chinois, sont en embuscade. Un peu plus de 54 % de la dette publique tricolore est entre leurs mains. Le fameux “spread” – l’écart des taux d’intérêt – entre la dette allemande et française, véritable thermomètre de l’état d’inquiétude des marchés financiers, a certes grimpé après la dissolution, mais il ne s’est pas envolé après les résultats du second tour. Pour l’heure, ils attendent surtout que la poussière retombe. Certes, ils ont besoin de titres de dette française dans leur portefeuille, notamment pour des raisons réglementaires en ce qui concerne les Européens. Mais pas forcément autant.

“Cette crise politique a créé un effet de loupe et l’inquiétude est palpable”, observe Gilles Moec, chef économiste du groupe Axa. “Ils sont en train de découvrir que la France souffre d’un mal très français, celui de la préférence pour la dette”, ajoute l’économiste Eric Chaney. Car il n’y a pas que l’endettement public qui a explosé ces dernières années, celui du secteur privé aussi, et notamment celui des entreprises. Ainsi, d’après les dernières évaluations de la Banque des règlements internationaux, la dette totale – publique et privée – atteignait à la fin de l’an passé 320 % du PIB en France, contre 236 % en moyenne dans la zone euro, 183 % en Allemagne, 235 % en Italie ou encore 256 % aux Etats-Unis. Seul le Japon fait pire.

Une maladie hexagonale qui pourrait faire caler la croissance, déjà peu vaillante, en cas de vent de panique chez les investisseurs et de remontée des taux d’intérêt. “Si les étrangers sont moins gourmands, les investisseurs français, notamment les banques, pourraient prendre le relais, ils ont de la marge et sont peu investis en titres tricolores”, veut croire un banquier de la place parisienne. Après tout, c’est ce qui s’est passé en Italie et au Japon. A moins que chacun dans son coin décide que Paris n’est décidément pas une fête…

Source