“Le défi sportif ultime.” C’est ainsi qu’en 2012 Robin Knox-Johnston résumait le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance, plus de quarante ans après avoir ouvert la voie aux futurs marins de l’extrême. En 1968, lors de la première édition du Golden Globe, le navigateur britannique était devenu le premier homme à accomplir cet exploit, le seul alors à boucler la course, cet ancêtre du Vendée Globe qui allait naître à la fin des années 1980, sous la houlette de Philippe Jeantot, et tenir en haleine la planète.

Ce 10 novembre 2024, 40 skippers, dont douze internationaux, six femmes et deux concurrents handisport, s’élanceront à nouveau depuis les Sables-d’Olonne pour tenter de vaincre l’Everest des mers. A l’occasion de cette édition anniversaire, la dixième de son histoire, le musée de la Marine, à Paris, présente une exposition à la fois chronologique et scientifique, qui suit le tracé de la plus célèbre des courses, du golfe de Gascogne à la remontée de l’Atlantique. Entre les deux, douze étapes mythiques, éclairées par des objets de navigation, des maquettes, des œuvres d’art, des installations interactives et des témoignages vidéo, embarquent le visiteur au plus près des réalités humaines, technologiques ou météorologiques de l’aventure.

A la pointe de l’ingénierie

Il est loin le temps des pionniers qui prenaient la ligne de départ avec des embarcations approximatives. “En 1968, nous ne savions pas si un bateau et un homme pouvaient supporter ensemble un si long voyage”, raconte Robin Knox-Johnston, lui qui, cette année-là, quelques heures avant le coup de canon, modifiait encore le gréement de son voilier tout en complétant des formulaires d’assurance-vie pour sa famille. La préhistoire… Désormais, préparés par des équipes techniques de pointe, les monocoques sont de véritables machines de guerre. “En trente-cinq ans, leurs performances ont été multipliées par deux à mesure que leur poids diminuait de moitié”, soulignent les commissaires Lénaïg L’Aot-Lombart, du musée de la Marine, Olivier Le Carrer et Didier Ravon, navigateurs et journalistes spécialistes de la course au large. Fini, les “coffres-forts” en aluminium et fibre de verre suréquipés, place aux coques en carbone, aussi légères que robustes, à la quille s’angulant à 40 degrés et aux foils permettant de soulever les 8 tonnes de l’embarcation pour qu’elle survole les flots.

novembre 1989.

Zones de tous les dangers

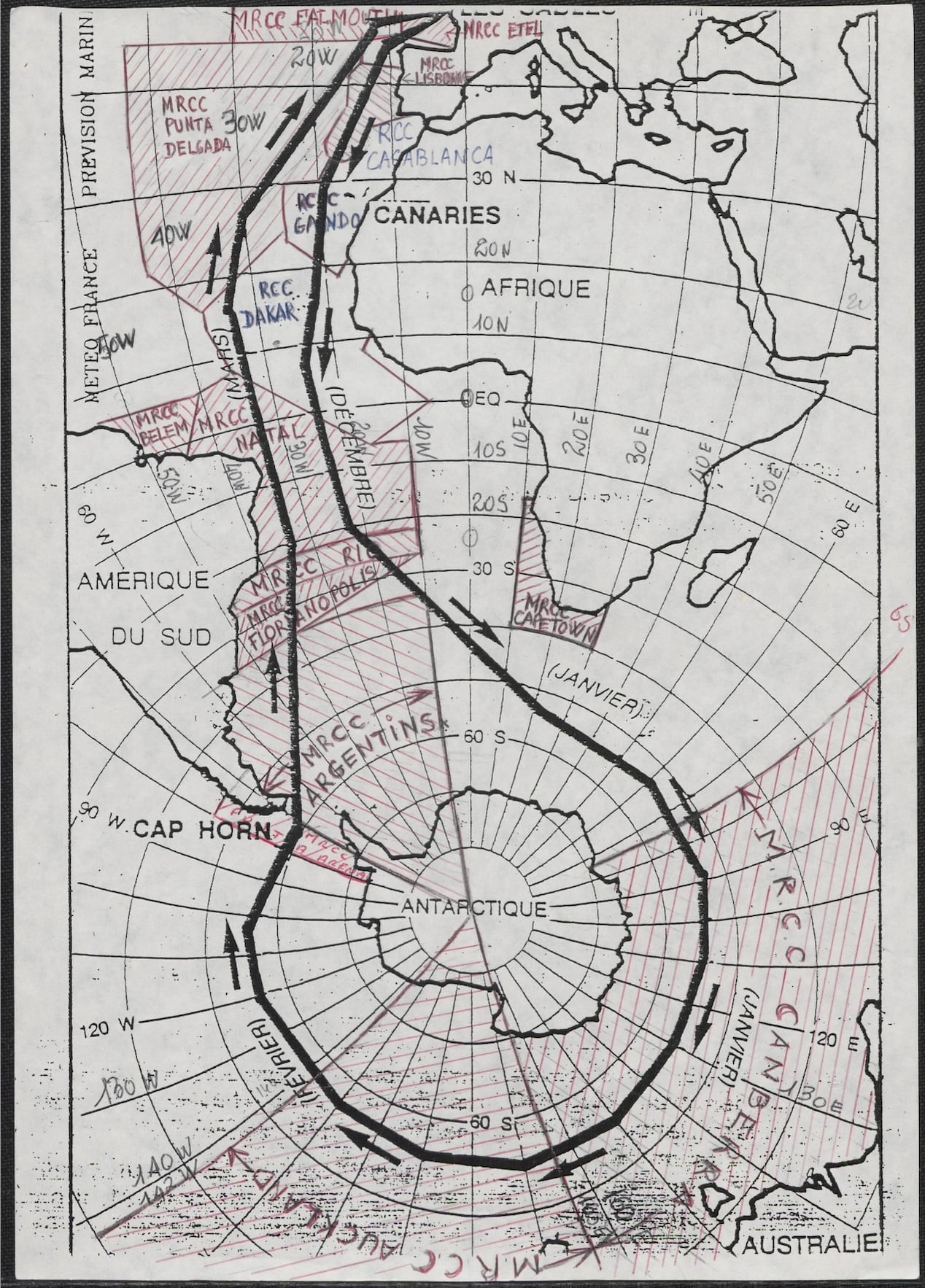

Trois caps doivent être franchis par les navigateurs, trois étapes complexes avec chacune leurs pièges à éviter. Celui de Bonne Espérance, d’abord, à la pointe méridionale de l’Afrique, au sud de Cape Town, redouté pour ses courants violents, marque le passage vers les mers du Sud. Lors du premier Vendée Globe, face à une avarie, Jean-Yves Terlain est contraint d’y débarquer le 11 février 1990 et se voit accueilli par une foule en liesse : après vingt-sept ans passés derrière les barreaux, Nelson Mandela vient d’être libéré. Le cap Leeuwin, à la pointe sud-ouest de l’Australie, constitue ensuite pour les skippers, qui parviennent à en venir à bout, une porte d’entrée vers le Pacifique et ses conditions extrêmes. Puis, à l’extrémité de la Terre de Feu vient enfin le graal : le légendaire cap Horn, à laisser à bâbord, qui signe la délivrance et la route du retour par la remontée de l’Atlantique.

Entre-temps, les navigateurs auront affronté deux autres obstacles aussi mythiques que périlleux. Les quarantièmes rugissants, où le risque de collision avec les fragments d’iceberg que le réchauffement climatique a multipliés, requiert une vigilance de chaque instant. Au fil des éditions, nombre de concurrents s’y sont cassé le nez, comme Philippe Poupon, miraculeusement secouru par Loïck Peyron en 1989, ou, plus tragiquement, le canadien Gerry Roufs qui, avant d’y disparaître le 6 janvier 1997, envoie un dernier message : “Les vagues ne sont plus des vagues, elles sont hautes comme les Alpes”.

Autre cauchemar pour les coureurs solitaires, les cinquantièmes hurlants et leur lot d’embardées : températures polaires, mer déchaînée, vacarme incessant, risque élevé de casse. Les blessures, quant elles, s’invitent tout au long de la traversée : en 1996, Bertrand de Broc se recoud lui-même la langue à vif au milieu de l’Atlantique, avec l’assistance à distance du médecin de la course. Côté réparations, les marins doivent se débrouiller seuls : en 2001, Michel Desjoyaux parvient à redémarrer le moteur en panne qui alimente les batteries du bord grâce à la force vélique de sa grand-voile, et remporte l’épreuve en 93 jours. Huit ans plus tard, il deviendra le seul marin à afficher deux victoires au Vendée.

Voileux et… artiste

Deux hommes ont, eux aussi, laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la course. Armel Le Cléach, surnommé le “Chacal” pour sa pugnacité, en est l’actuel recordman avec 74 jours au compteur en 2017. Et Titouan Lamazou l’unique artiste à y avoir participé. Dans les années 1980, le diplômé des Beaux-Arts, épris de voyages et de photographie, interrompt son parcours créatif, le temps d’une fulgurante parenthèse maritime, débutée au côté d’Eric Tabarly et couronnée en 1990 par sa victoire au premier Vendée Globe, devant Peyron, le sauveteur de Poupon quelques semaines auparavant. Ici, la solidarité joue à fond, en mer comme sur terre. “J’ai senti jour et nuit toute une équipe qui, à terre, calquait sa vie sur la mienne”, déclare Lamazou après avoir franchi la ligne d’arrivée. Revenu depuis longtemps à sa première vocation, on le retrouve aujourd’hui dans un beau livre, Sous les étoiles (Gallimard), et au musée d’art contemporain des Sables d’Olonne, où il expose ses toiles sondant les mystères et la fragilité de la biosphère. Un état des lieux atypique de la planète en écho aux skippers qui, à quelques encablures de là, vont prendre le large pour une nouvelle quête de l’Everest des mers.

Source