Le 22 octobre, Brian Niccol se livre à un exercice inédit en présentant les résultats trimestriels de l’entreprise qu’il dirige depuis quelques semaines. Alors que des baristas préparent des cafés en arrière-plan, le quinquagénaire se tient face caméra, un sourire serein aux lèvres. “Les gens adorent Starbucks”, assure-t-il. Avant d’embrayer sur un constat amer : “Mais j’ai entendu des clients me dire que nous nous sommes éloignés de ce qui fait notre âme.”

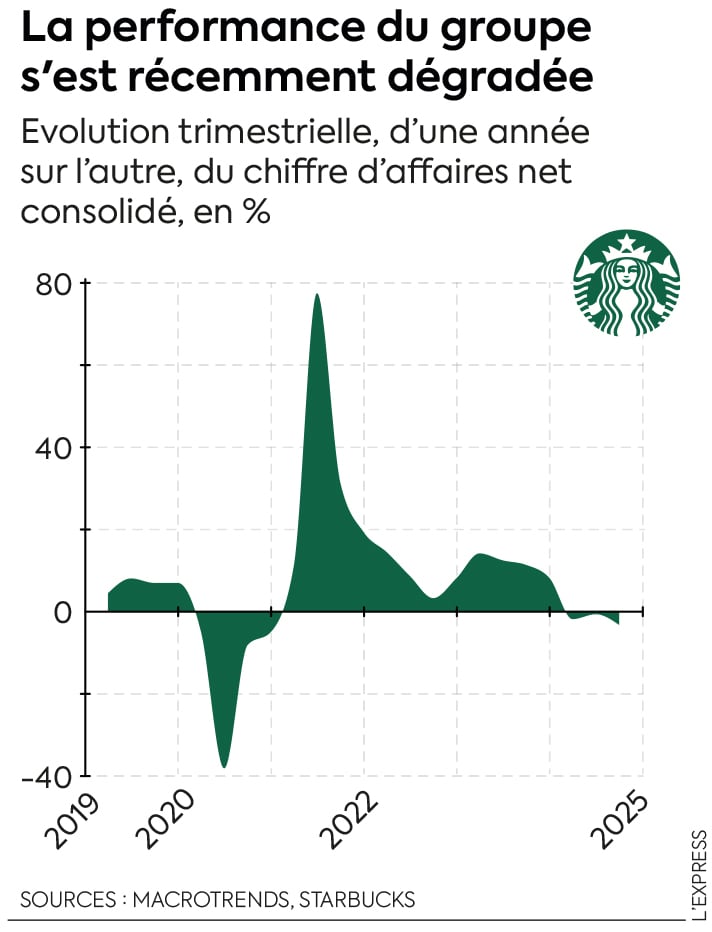

Il faut dire que la marque à la sirène verte traverse une période délicate. Pour le troisième trimestre consécutif, ses performances financières déçoivent. Sur la période de juillet à septembre, les cafés nord-américains ont vu leurs ventes reculer de 6 %, à nombre de magasins comparables. En Chine, son deuxième marché, elles ont chuté de 14 %. Même le retour de son iconique création, le Pumpkin Spice Latte, n’a pas suffi à inverser la tendance.

Grâce à ses boissons fantasques et ses intérieurs feutrés, Starbucks a bâti un véritable empire : plus de 40 000 cafés dans le monde et 36 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Mais la multinationale est aujourd’hui empêtrée dans une série de dilemmes. Personnalisation ou rapidité ? Expérience locale ou digitalisation ? Haut de gamme ou clientèle de masse ? Le patron historique du groupe, Howard Schultz, ne mâche pas ses mots : au détour d’un post LinkedIn en mai dernier, il affirme que Starbucks est “tombé en disgrâce”.

Inspiration italienne

Si l’ancien PDG se permet d’être si critique, c’est qu’il a consacré quatre décennies à cette entreprise. “Schultz est un visionnaire, c’est grâce à lui qu’a débuté la phénoménale expansion de Starbucks”, rappelle John Simmons, auteur de The Starbucks Story : How the brand changed the world. L’épopée du mastodonte du café commence à Seattle, dans les années 1970, avec une bande de trois copains rêvant d’offrir à l’Amérique la qualité du café en grains torréfié. L’aventure démarre avec une petite boutique, baptisée Starbucks, en référence à un personnage du roman Moby Dick. L’arrivée d’Howard Schultz, quelques années plus tard, marque le début d’une success story.

Lors d’un voyage à Milan, ce jeune entrepreneur est tombé sous le charme de la finesse de l’espresso et décide d’exporter l’art de boire le café “à l’italienne”. A son retour outre-Atlantique, les trois amis fondateurs de Starbucks sont perplexes face à ses projets d’expansion. Il crée alors son propre café, qu’il baptise Il Giornale, avant de racheter Starbucks quelques années plus tard et de fusionner les deux compagnies. Jusqu’à ce jour, les tailles des gobelets sont toujours désignées en italien – un clin d’œil à son périple milanais.

Dans les années 1990, la marque décide de se positionner comme le marqueur d’un statut social. “Ils ont ouvert des cafés à Wall Street, dans les banlieues aisées, mettant ainsi leur logo sur le chemin de consommateurs riches”, relate à L’Express Bryant Simon, professeur d’histoire et auteur d’Everything but the Coffee : Learning about America from Starbucks. Mais leur base de fidèles ne tarde pas à s’élargir. “Des clients moins fortunés se disent ‘Moi aussi, je veux avoir ce statut’, car finalement, une tasse de café n’est pas aussi chère qu’une BMW ou une villa pour renvoyer une image de prestige”, conclut l’auteur. Des enseignes ouvrent dans des centres commerciaux et dans les aéroports – un positionnement stratégique qui leur garantit toujours du passage. La marque devient plus accessible, mais perd son aspect sélectif.

L’infatigable Howard Schultz reprend les rênes du groupe en 2008, après une brève parenthèse, alors que Starbucks essuie les conséquences de la crise. Quelques années suffisent à redresser les comptes. Et pour cause, Schultz y met les grands moyens, n’hésitant pas à fermer quelque 7 000 cafés le temps d’un après-midi pour former les équipes à “l’art du parfait espresso“. Un retour aux sources.

Troisième espace

Si le café est le cœur de son business, la marque fait aussi valoir son identité de “troisième espace” – à mi-chemin entre le lieu de travail et le domicile – proposant avant les autres une connexion Wi-Fi et la possibilité de s’installer avec un ordinateur. “Starbucks mise sur l’idée d’offrir un environnement chaleureux et relaxant, où les gens se sentent à l’aise pour travailler ou se rencontrer”, détaille John Simmons. “Que l’on soit à Paris ou à Tokyo, c’est un endroit où l’on sait à quoi s’attendre, à la fois en termes de produits et d’ambiance”, ajoute John Plassard, directeur à la banque privée Mirabaud et fin connaisseur des firmes américaines.

La “sirène de Seattle” mise aussi sur un marketing individualisé. Le nom de chaque client est gribouillé sur le gobelet, et des centaines de combinaisons sont possibles pour réaliser son breuvage, jonglant au gré des envies avec différents sirops, laits, tailles et températures. “Starbucks a pu offrir des boissons avec lesquelles aucun autre café ne pouvait rivaliser. Mais c’est devenu une obsession de faire des boissons toujours plus audacieuses et multicolores, que les gens pourront prendre en photo pour alimenter leur compte Instagram”, observe Bryant Simon.

Entre les frappuccinos, thés et autres lattes, l’offre pléthorique allonge le temps de service, au détriment de l’expérience client. Starbucks essaie d’y remédier en mettant en place un processus optimisé et en partie digitalisé, censé réduire la durée de préparation de plus de moitié. Pourtant, “cette stratégie a plutôt abîmé l’image de la marque que vraiment stimulé les ventes. Certes, le service est plus fluide, mais cela ne permet pas de le distinguer de celui d’un fast-food”, note Christian Parisot, conseiller économique pour Aurel BGC.

Virage manqué

Les résultats financiers décevants de Starbucks traduisent plus encore un virage manqué à la fin du Covid, analyse B. Joseph Pine II, théoricien du concept d’”économie de l’expérience”. Avec près d’un tiers de ses commandes passées aujourd’hui en ligne, le géant américain s’éloigne progressivement de son concept originel, celui d’un café convivial et d’un lieu d’échange. “Starbucks s’est enivré de la baisse des coûts à la fin de la pandémie, notamment en mettant le paquet sur les commandes mobiles”, relève l’économiste américain.

Résultat : les files d’attente se sont rallongées, les serveurs devant désormais s’occuper à la fois des consommateurs présents sur place et des ventes à distance. “Pour beaucoup de gens, aller dans un Starbucks ne vaut plus le coup si des clients invisibles vous passent devant dans la queue”, pointe B. Joseph Pine II. “La majorité des ventes sont faites le matin, et quelques minutes d’attente en plus peuvent se révéler critiques”, renchérit Sharon Zackfia, analyste à la banque d’investissement William Blair.

Cette baisse de la fréquentation s’inscrit dans une tendance plus large de ralentissement de la demande, du fait de l’inflation. Toutefois, ce déclin n’est pas seulement une question de prix : “Beaucoup d’Américains sont prêts à consacrer 8 dollars à leur boisson. Mais pour ce prix, ils veulent être servis rapidement et que le barista leur sourie. Le prix et l’expérience vont de pair”, poursuit Sharon Zackfia.

D’autres facteurs expliquent les difficultés du groupe : l’augmentation du cours du café ces dernières années, la hausse des coûts de main-d’œuvre et celle des loyers ont pesé sur les marges, remarque John Plassard. Dernièrement, la réputation de la multinationale a aussi été bousculée par des controverses autour du jet privé et du salaire de son nouveau patron, ainsi que par des boycotts sur les réseaux sociaux liés à une prise de position supposée dans le conflit israélo-palestinien.

Concurrents

Surtout, Starbucks n’est plus seul sur le marché du café. La marque est aujourd’hui prise en étau par deux types de concurrents. En bas, les chaînes de restauration rapide, telles que McDonald’s ou Dunkin’, qui ont réduit leurs tarifs pour attirer une clientèle économe. “Starbucks a accusé du retard sur les campagnes agressives de petits prix, comme les menus à 5 dollars mis en place par les fast-foods”, note Christian Parisot. En haut, le foisonnement de cafés indépendants qui séduisent une partie de ses fans. “Ces établissements misent sur des produits de qualité supérieure et une préparation artisanale. Ironiquement, ils viennent concurrencer Starbucks sur son identité initiale”, observe Noa Berger, sociologue spécialiste du café.

Face à ces rivaux premium, Starbucks gagnerait à mettre en avant son caractère “accessible”, juge Noa Berger. “Ce qui fait la force de Starbucks, c’est la diversité de ses clients et le fait que tout le monde s’y sente à l’aise. Un cadre, un touriste ou un jeune peut s’installer dans un canapé et siroter sa boisson”, analyse-t-elle.

La Chine, enfin, est un marché incontournable pour la marque : en 2017, Starbucks annonçait y ouvrir une nouvelle boutique toutes les quinze heures. Le groupe possède aujourd’hui quelque 7 000 cafés dans le pays. Mais le ralentissement de l’économie chinoise et la forte pression concurrentielle mettent en péril ce segment du business. Des chaînes locales, telles que Luckin Coffee ou Cotti Coffee, voient leur popularité exploser ces dernières années auprès de la clientèle chinoise. A cela s’ajoutent une multitude de petits acteurs qui proposent la livraison à domicile et des prix souvent moins élevés.

“Back to Starbucks”

Le profil du nouveau DG, Brian Niccol, appelé à la rescousse cet été, a redonné de l’espoir aux marchés financiers : l’action a grimpé de 25 % dans la foulée de sa nomination. L’homme d’affaires a déjà fait ses preuves en transformant l’image de la chaîne de restauration rapide Taco Bell, puis en faisant redécoller les profits de son homologue Chipotle. “Si quelqu’un peut résoudre les problèmes de Starbucks, à part Schultz, c’est bien Niccol. C’est seulement une question de coûts et de temps”, s’enthousiasme Sharon Zackfia.

Pour redresser la barre, Brian Niccol a un plan. Intitulé “Back to Starbucks”, il se fixe comme objectif de renouer avec l’essence du groupe : une “community coffee house” – un café de communauté. Finis les menus à rallonge et les embouteillages à la caisse. Niccol souhaite le retour des tasses en céramique pour la consommation sur place, et un temps d’attente inférieur à quatre minutes. “La nouvelle priorité est de créer plus de valeur ajoutée et d’inciter les clients à rester plus longtemps dans les lieux”, analyse Christian Parisot. Le tout en se recentrant sur le marché américain.

Un défi marketing résumé en ces termes par Bryant Simon : “Conserver un positionnement qui se veut haut de gamme tout en s’adressant à une base de clients toujours plus large.” L’exercice, délicat, nécessitera de retrouver “l’âme de Starbucks”, si chère à Howard Schultz.

Source