En 2007, à Chalco, au Mexique, dans un pensionnat dirigé par l’Eglise catholique de Corée, 600 jeunes filles – la plupart d’origine indigène – perdirent l’usage de leurs jambes pendant plusieurs mois, sans qu’aucune cause physiologique à cette paralysie ne soit détectée. Quatre siècles plus tôt, en Espagne, 27 religieuses du couvent de San Placido troublaient le silence des lieux par des transes, des cris et des “comportements obscènes” inexpliqués. Au Royaume-Uni, en 1787, et aux Etats-Unis, en 1886, ce furent des crises épileptiques qui frappèrent simultanément une communauté d’ouvrières. Du Moyen Age à nos jours, de la chasse aux sorcières à l’épidémie de tics chez des usagères du réseau social TikTok, ces phénomènes touchant des groupes de femmes abondent partout dans le monde, décrits tour à tour par les médias et les études scientifiques comme une “possession”, un “mal mystérieux” ou une “hystérie collective”.

Depuis 2016, Laia Abril travaille sur le sujet. Dans sa pratique fondée sur la recherche, l’artiste espagnole explore des thématiques opaques liées au féminisme, au deuil et à la biopolitique par le biais de la photographie, de la vidéo, du son, de la matière textuelle et des archives. Au BAL, le lieu parisien dédié à l’image contemporaine créé en 2010 par l’éditrice Diane Dufour et le photographe Raymond Depardon, la Barcelonaise de 38 ans présente le troisième volet de son vaste projet, Une histoire de la misogynie, dont les deux premiers chapitres étaient consacrés à l’avortement et au viol.

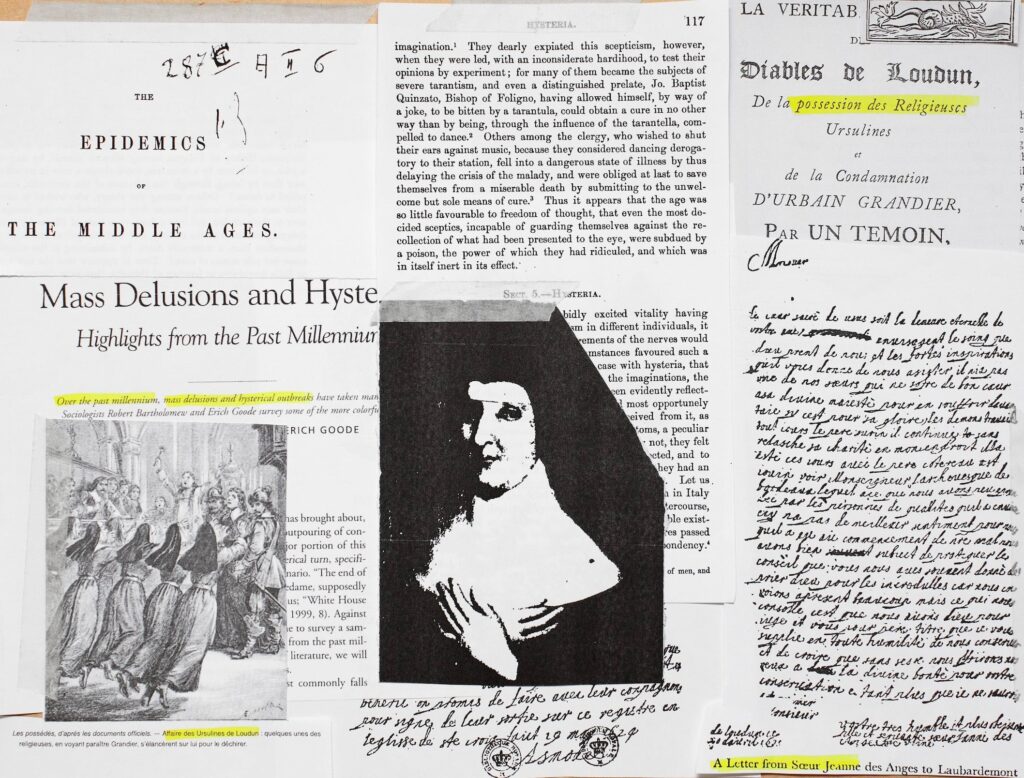

On Mass Hysteria, qui fait l’objet d’une publication (Delpire & co, 2024) et d’une exposition, aborde ainsi une autre facette du “contrôle systémique du corps des femmes à travers les siècles et les continents”, avec une soixantaine de dossiers épinglés au mur, mêlant iconographies, articles de presse et interprétations scientifiques, qui relatent ces phénomènes, toutes époques et pays confondus. Au centre du dispositif, Laia Abril développe trois études de cas contemporains : celui de Chalco, évoqué plus haut, une épidémie d’évanouissements chez des ouvrières d’une fabrique de confection au Cambodge, une autre de tics dans un lycée américain.

Chaque cas donne lieu à un témoignage sonore de femmes touchées par ces symptômes collectifs, d’images évocatrices de leur récit, mais aussi à l’interprétation souvent édifiante par les médecins de ces épisodes, ainsi qu’aux réactions des autorités, qui clouent au pilori les “victimes”, accusées d’agir par mimétisme, de chercher à se faire remarquer ou d’être, plus prosaïquement, “sous l’emprise de leurs hormones”. L’artiste livre ses conclusions quant à l’origine de ces troubles psychosomatiques qu’elle a examinés avec des experts, dont le sociologue de la médecine Robert Bartholomew.

Ce dernier a constaté que ce qu’on nomme aujourd’hui “maladies psychogènes de masse” “affecte en majorité des adolescentes ou des femmes soumises à un très puissant stress psycho-social”, les événements se produisant le plus fréquemment au sein d’environnements répressifs : hier les couvents ou les orphelinats, puis les internats, les écoles, les usines, désormais les réseaux sociaux. L’hystérie jadis théorisée par Charcot (1825-1893) devient ici un “langage de résistance”, qui a connu de puissantes mutations avec l’explosion du numérique, quand ces épidémies, autrefois circonscrites à un lieu et un groupe précis, se sont répandues virtuellement, récemment au cours des confinements. Une exploration passionnante à voir et à lire.

Laia Abril – On Mass Hysteria / Une histoire de la mysoginie, au BAL (Paris XVIIIe) jusqu’au 18 mai 2025.

Source